邓康明:好干部的真正段位

甄别好干部的三个维度

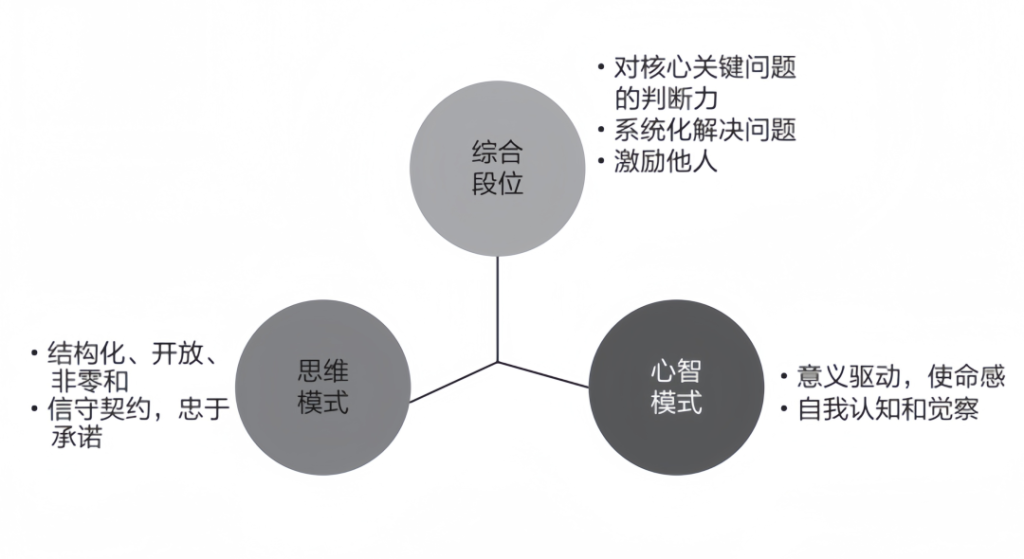

什么叫一个好的干部?我们通常会把好的干部叫作段位比较高的干部,但如何评判一个人的段位是否高?有以下三个维度(见图1)。

▲甄别好干部的三个维度

心智模式

第一,看心智模式,所谓心智模式,指深植在我们心中,关于我们自己、他人、群体及周围世界的认知,以及我们的深层驱动力、追求和目的。一个段位高的人,心智是成熟的。

心智模式的成熟是一个从强自我意识到弱自我意识,再到无自我意识的过程,不断修炼才能完成。

一个人在成长、成功的路上要不断强己度人,才能克服各种劫难,战胜各种“妖怪”,达到彼岸。如果只是“孤家寡人”,再强大也不能完成这个艰难困苦的旅程,只有成熟、通透到渡人助己,才可能达到圆满。

所有有意义的利他最终都会回到利己。每个人都会利己,这是天经地义的。但是如果从利己的角度出发做事情,结果不一定利己。那些有大智慧的人往往是从利他的角度出发,最终回到利己,所以他的人生是一个正向循环,不投机取巧,不叽歪,不算计。

思维模式

第二,要看思维模式。思维模式包括哪些?首先是归纳、演绎、分类、排序这样的结构性思维能力。

比如有的人走了五步看到一棵树,走了十步又看到一棵树,他就只能看到树。有的人看到几棵树之后,就能归纳出,这附近或许是一片森林。

好的人才常常能够举一反三,可以从反复遇到的问题中归纳出一定的办法,并形成模块化的解决方案,在下次遇到类似问题的时候,可以用这个模块解决其中50%的问题。拥有结构性思维,你可以从过去的经验教训中总结出一定的认知和方法,用模块化的知识和经验,插拔式地去应对新的问题,善于沉淀方法论,下一次处理的时候,不用重新来过。

有的人的归纳总结要快一点,有的人会慢一点,这就是效率上的差异。

比如同样一个事情,我交给A,他可能三个小时处理完,交给B,可能要五个小时,这就是效率的不同。其实大部分人在智力上没有太大的差别,主要是行为习惯、思考习惯,加上勤奋度、观察力不同,随着时间推移,这些因素会慢慢形成能力上的区分,造成人生走向的不同。

好的人才,一定是开放性、流动性和结构化的,能够举一反三,能够总结,建立自己的经验,最后形成自己的方法论。

思维模式的第二个方面,是要看这个人拥有的是交易型思维还是完成型思维。前文提到过,组建核心运营团队时,要选那些没有条件也会拼命努力的人。这种属于完成型思维,使命必达。另一种思维方式就是交易型思维,即你给我什么,我才能做什么。有些人在工作时是非常纠结的,在风险不确定的时候,他不愿意去做,如果让他承担更大的风险,他首先要求的是我的工资可不可以增加,我的奖金是不是可以增加。这种思维方式与前一种完全不同。让哪一类人成为公司的主导,是创始人在搭建初始团队时就要考虑好的问题。

因此,思维方式层面我们要看到两点:一方面,结构性、开放性、模块化的思维会提升工作流程效率,让我们有更扎实的基础,可以迎接更大更复杂的责任;另一方面,非零和能让我们看到更多可能性,“信”和“忠”能让我们获得“可靠性”“可依赖性”,从而让我们有机会承担更大的责任。

综合段位

第三,要看综合段位。综合段位体现在三个维度。

首先,识别问题。每个人都会做决定识别问题,但一些人很快,在其他人需要大量数据证明才能识别问题时,前者很快就可以做出判断,而且这个判断大致上是正确的,提出的解决问题的办法也是正确的。

比如对于市场里的消费变化、竞争环境变化,有些人会产生一些正确的洞见,从而在竞争的时候对于新产品开发,进哪个市场、以什么方式进、选择什么样的代理商等,有一种系统性识别关键问题的直觉。

看问题很快能找到核心点,想出的办法也基本上能解决这个问题,这就是综合段位比较高的人。

其次,解决问题。每个人的价值都来自解决问题,然而有的人不但能解决问题,还会形成解决某类问题的系统。有些人看似解决了问题,却留下了一堆坑要填,这不是最优解。能从系统的角度找到问题的解决办法,这才是段位高的人。

最后,照亮他人。不仅自己有这样的能力,也会潜移默化影响别人朝这个方向前进,在他人面临困难的时候会找到正确的鼓励他的方法。解决问题可以有不同的方法,重要的是在最困难的场景里,可以增强他人的信心。

在别人困难的时候拉一把,照亮他。这不是一种制度激励,不是给更多的钱,这超越了日常的战略讨论、业务、市场、竞争、融资,是人与人之间的照亮。如何做到这一点?需要用心去感知,理解别人,拥有同理心与共情力。

干部的成长:从专业到通用

识别人,基本上就那么三个维度——心智模式、思维模式和综合段位。它们就像三面镜子。实际上人在表象上也可以分类,我们可以把干部分为很多类型,每种分类都有道理。

我这里想借鉴克莱顿·克里斯坦森的《创新者的窘境》一书,将人才分两大类:T型人才和I型人才。专注于某一学科的人才,我们称之为I型人才;而T型人才既有较深的专业知识,又有广博的知识面。

现在的竞争格局对人才的需要与从前完全不一样,竞争的态势不是遵循传统路径,而是跨界和综合领域的。这些领域的竞争需要T型人才的储备,这样一来才可以把握技术变化带来的新机会和新的用户需求。因为即便是传统的行当,新的技术未来对人才的需求也大概率会发生变化。

举个不完全恰当的例子:阿里有两个顶尖的技术人才,其中一个是王坚,另外一个来自硅谷。后者是个典型的I型人才,他在技术架构和算法上的能力甚至是超越过王坚的,在公司里有些人很喜欢这个I型的人,绝大部分技术人讨厌T型的人。

当阿里任命王坚做CTO的时候,员工哗然,说有更懂技术的人在,为什么任命了一个技术没有那么强的人做CTO呢?

这在阿里的内网上引起了很大的争议,有人说“大忽悠被小忽悠忽悠了”。作为一个不懂技术的人,因为业务需要我不得不了解一下,我跟那个I型人才聊的时候,花半天也听不懂他在讲什么,而跟王坚聊一两个小时,就知道是怎么回事了。于是我就理解了,任命王坚做CTO是有道理的。

I型干部,在不明确某件事带来的益处和实现路径的情况下,很难做决策,而王坚却能够凭借对技术和商业的理解,在很大程度上向公司普及技术的未来如何影响商业。I型的人大多较为偏执,不太懂人情世故,但专业领域的人往往会很佩服他。T型人才在工程师眼中,未必受“待见”,但前者的开放性对于在竞争中建立新能力是有益的。

此外,从人的角度看,是独行还是群行,独行的人是“我要好了你才能好”,他可能很牛,但他比较封闭在自己的层面。有的人可能没有那么牛,但更加明白整体与个人之间的关系,在进退取舍做决策的时候,能在个人跟团队之间采取不同的选择。独行和群行的人,发展潜能跟上升空间会有一定的区别。

如果干部可以划分成执行层、规划层、决策层,那么干部成长的三个台阶的爬升,就是从单一知识到专有知识,再到广泛知识演进的过程,也就是从简单的I型人才到深入的I型人才,一直到T型人才的成长过程。

干部也可以分为英雄型和枭雄型。在我看来,枭雄型的典型代表是刘邦,英雄型的典型代表是项羽。

枭雄以达成最终结果为目标,不拘泥于实现结果的过程和别人对他的道德评价。项羽曾控制着刘邦的老婆孩子,也有“鸿门宴”这样的绝佳机会,有无数个战机击败刘邦,但他内心拥有英雄主义——怎么能干这种事呢?我不干这种事也能拿到天下——对过程中道德评价的看重,超越了取得结果的权重。

枭雄对结果的看重超越了道德的约束和普通群众的看法,超过了对于个人民间声誉的看重。“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”项羽被一代代传颂,刘邦则饱受争议。两种干部谁更好?我很难得出结论。对于创业者,你要深度觉察自己,并做好选择。

对不同层级干部有不同要求

很多人在招聘时想要找“牛人”。所谓“牛人”,就是他能够在他的知识领域解决非常复杂的问题。比如钱学森能搞导弹,一般人搞不了,但是我们不能忽视支持他把才能发挥到极致的底层系统。促使这个人经验和知识发挥的,就是创始人所营造出来的组织文化的土壤。

我们经常看到很多行业大牛换了一家公司之后,好像没那么牛了。又或者是在这家公司里很一般的人,换了一家公司突然变得很厉害,背后其实就是底层操作系统和应用软件是否兼容的问题。

如果一个人的应用能力很牛,但给他的操作系统是个DOS系统,再牛他也跑不起来。如果一个人很容易为了你们改变他的价值观和个性,大概率这个人也没有那么牛。这就是矛盾的地方。

那么一个10分的空降兵和一个7分的子弟兵,到底用谁?我的答案是后者。10分的人进来,经验和知识可能确实比子弟兵高了3分,但是操作系统的磨合会导致10分没有办法完全发挥。即使过一段时间去观察,重新调试不成功的概率也要超过刚好匹配的概率。

很多人说“我要找牛人”,其实就是等着摘果子。我不培养人,等别人培养好了我去捞一把,期待着捞回来的人能让自己丰衣足食。如果你真的期待企业做大做强,与其等着摘别人的果子,不如早点自己种树。

基层:结果论英雄

初阶主管的晋升,唯一标准是结果,比如有没有拿下单子,有没有按时完成开发和采购。员工能否成为一线主管,结果是唯一的判定因素,因为这是靠自己的简单技能和经验可以把控的。

我去国外商学院最早学习到的知识是,一个好的销售不一定会成为好的销售主管。他们认为将一个好的销售提拔为销售主管以后,很大概率会损失一个好销售,产生一个很差的销售主管。但我觉得中国不一定是这样,好的销售就应该让他成为销售主管,所以创始人选择一线主管的时候,只要一个人的本职工作做得比别人快、比别人好,这个人大概率比别人更适合做管理团队的一线主管。从权重的角度来看,基层干部考核就是要以结果论英雄。拿到结果就有机会晋升,论功行赏是基础,这是最应该在一线坚持的原则。师傅带徒弟,言传身教。只有那些拿结果打粮食的人有了收获,别人才会信服和效仿。

中层:过程论英雄

评价中层干部,结果好只是其中一个条件,更重要的是达成结果的过程,比如如何做决策取舍,以及怎么激励人、点亮人,还有是否有自己的方法论等。包括他展现了怎样的资源协调能力,展现了怎样的谋略和沟通协调能力,怎么激励队伍,怎么考核队伍,招什么样的人进来,等等,达成结果是一个必要条件,只是一个门槛,过程是一个充分条件。

一线的人是只要有结果就可以晋升,但对于中层的人,有结果不是其晋升的必要条件,过程好了才可以。怎么理解这个问题呢?我们不妨来讨论一下。比如,轻松取得“A-”成绩的团队负责人和拼命取得“A”的团队负责人,我们应该晋升谁?

同样从两方面来看。一方面是结果,分为未达标、达标、超越预期;另一方面是过程,分为轻松、努力、拼命。从我的角度来看,最理想的人选当然是拼命取得A+的,做这种选择几乎不用犹豫,这种人应该得到晋升。比较难选的是我们上文说的这种情况,拼了命拿到A和轻松取得A-,我们应该如何选择?

这种判断与能力、价值观不相关,能够做到团队负责人的,首先这个人的能力和价值观都没有问题。这种情况下,我的经验是,优先晋升轻松拿到A-的团队负责人,因为我知道,我还可以给他更复杂更艰巨的任务,他的团队还有很多战斗力没有发挥出来。

而拼命拿到A的人,我会担心他已经透支了团队的精力,如果再给他更重的任务,会不会让团队崩溃。这样的人我非常欣赏,但是再打另一场战斗,他和团队就不一定行了,我们得让他们休养一下。

很多人会疑惑,我已经超额完成了任务,为什么不能晋升?这是因为达成结果的过程还有待改善的地方。中层干部的工作更多是协作、协调资源,打破“部门墙”,建立队伍的文化,所以过程比结果重要。

拼命当然非常重要,结果也非常重要,但是过程和机制的设计是否合理、资源运用是否得当、结构化思维和执行效率是否优秀,都是管理者侧重考虑的一部分。

此外,如果成绩连B都没有达到,再拼命、再有激情或者再轻松都没有用,晋升还轮不到,先把团队业绩提到A再说吧。

同时,在做出这种选择的时候,一定要和负责人做好充分的反馈和交流,让大家明白公司是如何考量的,这样才不会产生额外的误会,造成感情上的误伤,团队接收这样的信号之后,才会更从整体的角度去思考这个问题。

高层:影响力论英雄

干部进入管理规划或者策略层的时候,创始人一定要有意识地培养他的综合能力。比如这个干部是设计算法架构出身的,可以让他去管管产品相关的工作,不是为了让他从事这方面的工作,而是为了延展他的宽度,慢慢地,或许他就能参与营销策略的制定,再回到研发,他就更清楚用户的需求与产品交付,以及技术架构对应什么样的产品,成本又是怎么样的,他的能力就会变得更综合。

组织需要给干部制造场景,这样干部才能变成T型人才。

一个人的知识很大程度上是通过正规的教育和公司的培训获取的,学校的学习和公司的培训都是为了让简单的东西变得专有,专有的东西变得越来越深和越来越粗。

干部晋升的另一个重要方面,不是课堂学习,而是举一反三来总结知识,也就是在工作轮转中学习。所以干部的培养就是由细到粗,再到扁平,这样他们就有了弹性、延展性。

跨事业部的轮转是最高级的任命轮转。创始人在考虑最高级的、新的合伙人团队时,如果选定了人,真的有必要让这个人跨一两个事业群或者事业部轮转一下。

这样他再回到那个战略层面的时候,思考的层次与知识结构会越来越宽、越来越厚,不单是专业能力变厚,横向的管理能力也会从薄到厚,越来越宽。有一天升他做CEO去管理两个事业部的时候,他不仅对人脸熟,也会知道核心业务的决策方式。等他的战略洞见、团队管理能力达到一个高度后,还要不断增加他的曝光度、行业的影响力。

比如带他去大的行业论坛,让他参与比他级别更高的会议、交流,这些东西是将中层干部培养成高层干部最有效的办法之一。帮他扬名立万,让他跟业界大咖平起平坐,这些是创始人要去帮他营造的,也是情感账户储蓄的一部分。

越高级的干部,越要创造机会让他去参加具有社会影响力的论坛,这不是名的问题。有很多创始人说,我的个性不那么张扬,我也不愿意出名。但创始人作为公司最大的品牌,当然应该出名,不出名,公司还要做很多营销方面的工作,出名了,公司就可以少在这方面花费资源。马云当年去这个论坛去那个会议,始终在热搜上,为公司省了很多广告费。

所以,干部自己想不想出名是另外一回事,高级干部就应该出名。这就是培养并识别人才的几个阶段。

给他造场景,帮他成功,横向跟纵向的能力都要,其间一定是会经历波折的,这跟开发产品一样,失败了再起来,心力就厚起来了。否则一路成功,扛不了更大的责任,也成不了通用型的领导。在阿里,干部影响力的一个来源是做老师。我负责人力工作的时候,有段时间叫停了所有外面的培训,把有潜力晋升为副总裁、高级总监的人送去商学院学习,并要求他们回来之后把最有心得的一门课结合阿里的实践讲给中层的干部听。比如怎么做一个有效的产品开发,怎么做供应链管理,等等。阿里本身也分层级,分不同的模型,让内部讲师做培训。这是训练干部的一种方式。我那时候在阿里集团,曾将所有优秀干部抽调出来一段时间,把他们组织在一起专门开发针对不同层面干部的课程,而且授课的全部是内部人员。后来我为了推动这件事,规定不管业绩好不好,没有做过老师的人不能晋升,成为老师并且讲过课的人才有机会晋升。

如果要让一个人学习,最好的办法是让他去教别人,因为自己明白和让别人明白有天壤之别。外部的老师讲来讲去,其中的很多东西是固化的,难以适应变化和落地。不破不立,认知也是一样,你自己先破,破了以后才能再立。

团队的成长同样是一个“立—破—立”的过程,而这个过程中让干部教是最好的方法。要培养干部,公司的文化就要形成一种学习型、开放型的氛围,建立一种方法让中高层不断地破与立。立、破中间最好的办法是让他教,不光自己懂,还得让别人懂,别人会发起挑战,挑战的过程就是不断破与立的过程。

干部一边要完成业绩,一边要带团队做辅导,还得备课,备完课以后还得上课。上完课以后,学员们要在内网上投票,哪个老师好,哪个老师不好,一目了然。他们经历这些以后,自己知道了破与立,就会有成长。

理清楚每一个层级要扮演的角色以后,业绩考评和训练就有了一个参照的维度,专业的人员就可以细化执行的方案了。人事考评体系设定KPI、分解目标、考核不同的干部,都是依据这个来细化,这是一个关键。

一方面,干部的培养发展是由理性决定的,要考虑经营的状况、团队的状况,以及逻辑。另一方面,干部成长有人性的感情部分,组织要帮他成长。更有效的干部成长是,在遭遇挫折的状况下,他能够在逻辑上接受,同时慢慢在感情上认同,此时他的成长是最快的。风花雪月的时候是练不出战斗力的,只有在枪林弹雨的困境中才能练就战斗力。

作者:邓康明 领教工坊前领教,阿里前合伙人、首席人力官

来源:《组织的活法 创始人的组织观》,中信出版集团,领教工坊(ClecChina)摘编发布