田志刚:理解显性知识与隐性知识

文 / 田志刚

人们经常说的:今天你印堂发亮,定有喜事。那何谓印堂发亮,如何做出这个判断?依据的是什么知识?

须发皆白的老中医在给一妙龄女子把脉良久后说:恭喜你,有喜了!老中医如何判断人有喜了,一个普通人能不能在一天内学会判断喜脉?

什么是显性知识和隐性知识

在知识管理中,人们经常将知识分为显性知识(Explicit Knowledge)和隐性知识(Tacit Knowledge),不同的知识对应着不同的管理方式和方法。

隐性知识是欧洲卓越的科学家和哲学家迈克尔·波兰尼(Michael Polanyi)在1958年从哲学领域提出的概念。

他在对人类知识的哪些方面依赖于信仰的考查中,偶然地发现这样一个事实,即这种信仰的因素是知识的隐性部分所固有的。

波兰尼认为:“人类的知识有两种。通常被描述为知识的,即以书面文字、图表和数学公式加以表述的,只是一种类型的知识。而未被表述的知识,像我们在做某事的行动中所拥有的知识,是另一种知识。”

他把前者称为显性知识,而将后者称为隐性知识,按照波兰尼的理解,显性知识是能够被人类以一定符码系统(最典型的是语言,也包括数学公式、各类图表、盲文、手势语、旗语等诸种符号形式)加以完整表述的知识。

隐性知识和显性知识相对,是指那种我们知道但难以言述的知识。

通俗点理解,所谓显性知识是指能够用语言、文字、肢体、图表等方式表达清楚的知识,即能通过表达让别人明白的知识;而隐性知识则是虽然知道如何做,但却很难(即便想要表达)告诉别人或者写明白、说明白、表达明白的知识。

例如在开你自己的汽车的时候,由于每天都开,当某一天你开车上路的时候,走着走着感觉发动机声音不对,你会路边停车去查看,可能的确是有问题了。但如果让你写一个文档说明为什么“感觉发动机声音不对”,估计你很难描述,即便你描述出来,别人也无法掌握,这就属于隐性知识的范畴。

从知识的角度讲,最大量的知识以隐性的成分存在着,而能显性化的部分较少。你虽然知道某个事情是怎么样或者如何做,但如果让你讲出来的时候你会发现能够表达的内容很少,如果进一步要求你写出来,可能能写的就更少了。我们的一句古语“书不尽言、言不尽意”就是这个意思,是说你能写的要比能说的少,能说的要比你知道的少,本质上就是显性和隐性知识的问题。

我们在课堂上听课和读书、上网的时候学习的大都是显性知识,而根据Delphi咨询集团的调查显示,企业中最大部分知识(42%)是存在于员工头脑中的隐性知识。

相关链接

企业AI知识库搭建与运营培训课程

呼叫中心AI知识库培训课程

个人知识体系构建能力课程

知识库知识管理系统

企业AI知识管理知识库软件系统清单

个人知识管理软件AI知识库系统清单

靠隐性知识还是显性知识发展

中医诊病讲究望、闻、问、切,主要靠观察、询问、感受来诊断病情,其主要判断依据是隐性知识。上文提到的“你今天印堂发亮”属于典型的靠隐性知识判断的例子:何谓印堂发亮,多少度才算亮,如何对比两个人印堂的亮度?这些其实都靠个人的感知。

而西医则不然,西医要将人身体的状况(隐性的身体特征)显性化出来才去诊断,中医会判断一个人“发热”,但西医则明确的告诉人们你的体温是多少(用工具测量),然后正常值是多少,超过多少算发热,超过多少就是高热。

西医试图将人身体的各种指标给显性化(这也就是你感冒了也需要检查很多项的原因)然后去诊断。

中医和西医不同的方法论决定了他们不同的发展路径:

西医靠显性化身体的指标作判断,西医的知识表达也力图显性化(当然西医的大夫也会积累自己隐性的知识),这样他可以迅速传递知识、培养人才,“做大作强”。

而中医虽然很伟大,但由于其隐性知识传递较难,中医人才培养不易,则发展较缓慢。但人体太复杂,西医不可能将身体的指标都显性化,而且各部分互相影响和联系,所以许多人说西医“头疼医头脚疼医脚”,而中医则可以从整体的角度去观察人的身体并辩症施治。

对中医的各种说法都有,但不能否认其对疾病治疗上的作用和价值。但从中医和西医传承发展的角度看,我们很容易的看到了西医发展迅猛、知识传承高效、人才培养硕果累累。而中医发展则不容乐观,高水平中医经验、技能的传承存在种种问题,行业人才培养不足,发展势头较缓!

隐性知识和显性知识之间的转换过程

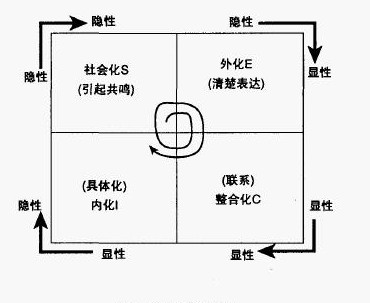

日本知识管理专家野中郁次郎(Ikujiro Nonaka)与他的研究搭档提出了显性知识和隐性知识相互转换的SECI过程:

显性知识和隐性知识相互转换的过程

▪ 社会化(Socialization)即通过共享经验产生新的隐性性知识的过程;

▪ 外化(Externalization)即把隐性知识表达出来成为显性知识的过程;

▪ 整合(Combination)即显性知识组合形成更复杂、更系统的显性知识体系的过程;

▪ 内化(Internalization)即把显性知识转变为隐性知识,成为企业的个人与团体的实际能力的过程;

1、隐性知识到隐性知识的转化

这是在不同个体之间分享隐性知识的过程,是隐性知识社群化和社会化的过程。

主要通过观察、模仿和亲身实践等形式使隐性知识得以传递。师傅带徒弟的师徒制,师傅的许多知识很难用语言和文字表达,徒弟就只能靠身教、观察和自己的领悟学习,所谓的“师傅领进门,修行在个人”就是这个意思,师徒制是个人间分享隐性知识的典型方法。

通过实践社区之间的交流、互动也是促进隐性知识到隐性知识转化的重要方式,现在信息技术提供的虚拟知识实践社区,则为在更广范围内实现从隐性知识到隐性知识的转化创造了条件。

2、隐性知识到显性知识的转化。

该过程就是隐性知识的显性化过程,将隐性知识转化为别人容易理解的形式,这个过程中采用的方法有类比、隐喻和假设、倾听、试验和深度会谈等。还有一些智能技术也可以辅助隐性知识显性化的过程,如知识挖掘系统、商业智能、专家系统等,则为实现隐性知识的显性化提供了技术手段。

上文提到的判断印堂发亮的是隐性知识,如果能将十亿个正常人的脑门测一遍,将大家公认的印堂发亮的脑门测一遍,各得出亮度的均值,那我们就可以得出一个人印堂的正常值,譬如2-5瓦为正常值,超过5瓦的即为印堂发亮,超过8瓦的算超亮等。下次判断人印堂发亮的时候就用类似于温度计的东西测亮度,然后对照,然后判断。

实现了隐性知识的显性化,显性知识的产品化。

3、显性知识到显性知识的转化

这是一种知识扩散的过程,通常是将不系统的显性知识进一步系统化和条理化。将这些零碎的知识进行整合并用客户能懂的语言表述出来,传递出去,能更容易地为更多人理解和利用。分布式文档管理、内容管理、数据仓库等是实现显性知识组合的有效工具。

你读本文的内容,结合自己的成长经历、工作环境和背景知识产生自己的想法,并且写出了一篇读后感,就是从显性知识到隐性知道再到显性知识的转化过程。

4、显性知识到隐性知识的转化。

知识在不同人之间传播,知识接收者掌握新知识后,可以将其用到工作中去,并创造出新的隐性知识。团体工作、干中学和工作中培训等是实现显性知识隐性化的有效方法。

你阅读本文的时候,其实是在阅读我们写出来的显性知识和信息。阅读完不同的部分,你会结合自己的背景、工作环境和目标产生自己的隐性知识。

隐性知识的9个特征

1.隐性知识有其自身的特点,了解这些特点对于理解知识管理和知识管理实施都很有价值:

2.你的隐性知识可能只是对你自己是隐性的,对于别人、别的机构可能已经是显性知识,这就需要在前人基础上的学习,明白是否已经有类似的显性知识;

3.隐形知识有环境(此时、此地),并非永远是隐性的;

4.谁能将隐性的知识最先显性化,谁就是知识创新的开拓者。譬如许多大师的创新,多年后也有不同的人表达,但前者是大师,因为他最早显性化;

5.隐性知识显性化能力成为人与人之间能力差别的重要方面。将自己的隐性知识显性化应该成为每个知识工作者应具备的能力之一;

6.隐性知识显性化需要需求、环境等外力的作用,外力的拉动加上个人显性化的意愿可以促进隐性知识显性化的过程;

7.社区是促进隐性知识显性化的环境;

8.隐性知识显性化的方法:讨论、回答提问、需求的压力、工作分解、流程分析等;

9.不能用通俗、简单的语言和文字表述的知识表明对该领域知识掌握的不够深入。

(本文摘自《这样理解知识管理》电子书,作者为知名知识管理专家作者田志刚,也是《卓越密码如何成为专家》和《你的知识需要管理》作者。您可通过微信号:511956894 与他联系)